小镇撬动大传承 昆曲之乡的守护之路越走越宽广

中新网江苏新闻11月2日电 题:小镇撬动大传承 昆曲之乡的守护之路越走越宽广

记者 钟升

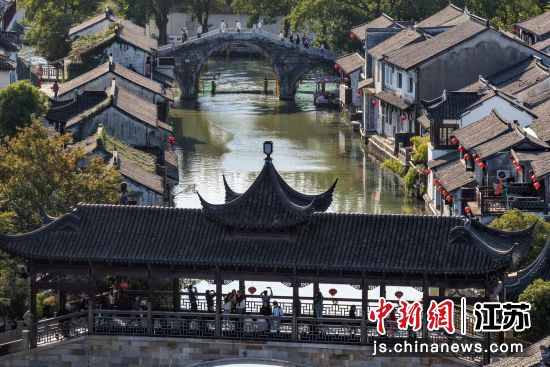

金秋时节,稻香蟹肥,阳澄湖畔的昆曲小镇巴城分外热闹,一年一度的巴城重阳曲会如约而至。来自海内外的31家曲社代表、老中青少昆曲人以及广大曲迷汇聚古镇,演出、拍曲、雅集、研讨、艺术展……来自五湖四海的游人有了沉浸式走近昆曲的机会,开启感官酣畅之旅。

文脉传续,活态传承

“巴城是昆曲的发源地之一。历史上,元代戏曲家顾阿瑛在此筑‘玉山草堂’,与文人雅士切磋曲艺,成为昆山腔形成的重要温床,承载着深厚的历史文脉……”《昆曲大观》作者杨守松聊起昆曲滔滔不绝。这位老人自费跑遍全国7个昆剧院团、部分高校和研究机构,还去了世界多地采访昆曲业内数百人,创作出版《昆曲之路》、《昆虫小语》、《大美昆曲》、《昆曲大观》(6卷)、《昆剧“传”字辈》6部11卷作品,共约300万字,主编50万字中国第一部昆曲志《中国昆山昆曲志》。

每每遇挫想放弃时,想到尚在的老一辈昆曲艺人大多已垂垂老矣,稍一不慎,就会人去楼空,他又敦促自己赶快去采访。老人对收集来的《中国昆剧大辞典》手稿和周传瑛、沈月泉、沈传芷(多件)、韩世昌、俞振飞、张充和在内的昆曲人手稿、信札、字画、物品等3800余件藏品视若珍宝,它们将是筹建昆曲艺术馆无可替代的丰富展品。

在采访和写作期间,老人还对巴城镇的文化积淀做了梳理,同时引进丰富的馆藏和文化名人入驻:玉峰古文物馆、昆石馆、陈东宝笛子馆、倪小舟竹刻馆、俞玖林工作室、朱睎古琴工作室……如今的巴城老街已成为名人集聚、馆藏丰富的文博老街。

永远在路上,没有终极。杨守松的守护之路正是一个江南小镇持之以恒推动昆曲传承与发扬的生动缩影。每周,在杨守松工作室都有曲社活动,哪怕没有基础的爱好者也能得到昆曲名家指点。古老的艺脉,在一招一式、一唱一念的严谨传承中延续。

昆曲中的笛子与唱腔,似骨与肉的关系,珠联璧合。在巴城老街,“东宝笛馆”中展出竹笛、玉笛、骨笛、弯管笛等数百种笛子。馆主,古稀老人陈东宝,一心弘扬中国笛文化,他把昆曲的水磨韵味糅进笛声,改编了许多家乡小调,如《搭凉棚》等。他会不厌其烦地为曲迷唱曲伴奏,也会毫无保留地满足游人一饱耳福的诉求,他还深入巴城中心小学,进行笛子和葫芦丝义务教学,培育本土笛子教师和笛子新苗,传承和弘扬民族音乐,“艺术的传承一定要从娃娃抓起”。

在曲会期间举办的俞玖林(青春版《牡丹亭》主演)工作室重阳雅集,座无虚席,观众随《弹词》感受大唐风骨,随《跪池》感受人间烟火里的情趣,沉醉在曲韵之中。活动还设置了手作体验环节,大家结合撕、剪、叠、拼、贴等技巧,制作出“浮雕版”的昆曲小生戏帽,为一些首次接触昆曲的人打开了一扇生动有趣的“入门之窗”。落户巴城九年多来,工作室推出了“大美昆曲”主题讲座及示范演出、知名昆曲演员分享会等系列活动,开展了庭院实景、停云雅集等一系列新尝试,并将戏曲艺术普及活动拓展至校园、社区、企业等地,建立起一个稳定的昆曲爱好者社群,为更多人留下了一段与昆曲的美好回忆。

中央文史馆馆员、中国艺术研究院音乐研究所名誉所长、中国昆剧古琴研究会名誉会长田青在专题讲座《“两个结合”与非物质文化遗产》中说道,文化是民族的根与魂,非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,是宝贵的精神财富。“那些习以为常的乡音、手艺和节庆,不仅是祖辈的记忆,更是我们面向未来的文化基石。”他鼓励大家共同做中华优秀传统文化的传承者、守护者和创新者。

巴城虽小,却承载着很多昆曲人的梦想、故事、回忆,形成了更有温度、力量、影响力的传承小镇,正如同那历经百年打磨的“水磨腔”,温润绵长,且历久弥新。

守正创新,昆韵流芳

坚守传统,却不意味着固步自封。面对现代观众,尤其是年轻群体,古镇的艺术工作者们大胆探索,也在积极寻求传统艺术与当代审美对话的可能性。

倪小舟竹刻馆在曲会期间推出了音竹艺术展,将中国传统文化符号“竹”与前沿声音科技、视觉艺术巧妙融合,形成一个由声音、光影与竹构筑的艺术空间。悬空的慈竹,长短粗细各不同,每根音竹拥有属于自己的“音色”。参观者也不再是旁观者,而是参与者,当参观者将手机插入音竹,空灵的乐声瞬间让心静了下来。倪小舟说,“它们不仅有扩音器的作用,更体现了音乐是与自然环境共生共振的。”

总建筑面积约1.7万平方米的戏曲百戏博物馆内,则全面展示了中国戏曲发展历程和348个戏曲剧种特色,为后人留下了宝贵的艺术档案。馆中的戏曲主题“XR”展,以虚拟实境打造奇幻“戏台”、以数字光影“入百戏”,拓展“元宇宙+戏剧”新场景,让观众沉浸式体验戏梦人生。

昆曲浸润人心,也融入了城镇肌理,漫步在青石板铺就的老街上,耳畔是袅袅昆音,昆曲元素随处可见。“昆曲主题”创意咖啡馆的戏曲图案拉花别具匠心,昆曲主题邮局是年轻人投寄心情的首选地,手工艺店铺里绣着昆曲元素的文创产品、精美服饰是游人爱不释手的“伴手礼”,昆曲主题民宿犹如一座讲述昆曲发展史的博物馆……

近年来,昆曲与交响乐、现代舞、多媒体艺术甚至流行文化的碰撞,将昆曲独特的艺术魅力带到了更广阔的文化空间,吸引了大量原本对传统戏曲陌生的观众。线上直播、短视频、数字博物馆等新型传播方式打破了剧场时空的限制,让昆曲得以“飞入寻常百姓家”。不少慕名来古镇学昆曲的人,便是在网上直播中启蒙,继而爱上昆曲。

在巴城,昆曲不再是曲高和寡,而是可以触摸、可以学习,甚至可以参与创作的艺术。昆山市副市长、巴城镇党委书记朱叶华说,今年的重阳曲会特别设计了18场特色活动,希望能让越来越多的人走近昆曲、爱上昆曲,从“水磨腔”的婉转中感受东方美学的魅力,从“曲中人”的故事里体味中华文脉的深沉。同时,巴城也在鼓励昆曲与旅游、教育、科技等领域深度融合,打造更多沉浸式、互动式文化体验,让昆曲从舞台走进生活、走向世界。

台上新声,青春力量

曲友拍曲,乐在其中,今年的曲社交流活动中,新增了不少年轻面孔,在清唱中展露锋芒。他们觉得无论唱得怎么样,站上这个舞台,就已完成了自己的挑战。“00后”张辰圆说,“虽然昆曲越唱感觉越难,艺术无止境,但唱昆曲让我快乐。”

他在高中时接触到昆曲,看了张继青老师表演的《朱买臣休妻》,觉得表演很有意思。“昆曲面很广,在学唱昆曲的过程中我还学习了笛子、鼓、板等乐器,在唱曲上有了更深刻的理解。”如今,他在小学教书,也会给孩子们表演,普及昆曲知识。

今年,昆山市巴城镇石牌中心小学“小梅花”昆曲艺术团荣获全国“新时代好少年”称号。这个扎根乡镇小学的课后兴趣社团,25年培养学员千余名,22名学员获得“中国少儿戏曲小梅花”金花奖、小梅花奖,40余人考入专业戏曲院校。

石牌中心小学校长毛杏英介绍,现在的“小梅花”昆曲艺术团由学校一至六年级90名小学生组成,平均年龄11岁,80%以上是来自全国10多个省份外来务工人员的随迁子女。

“小梅花”昆曲艺术团先后参加“恭王府非遗演出季”、苏港澳三地学生文艺展演等各类文艺演出100余次,演出视频在多媒体平台广泛传播。他们还创新编排《阳澄昆韵》昆曲广播体操,以及《后羿射日》《草原英雄小姐妹》等原创昆剧,让更多人感受到昆曲之美。

如今在昆山,已有22个“小昆班”,5000余名昆曲学员在这里接受艺术熏陶,155朵“小梅花”在全国舞台上绽放光彩,百余名学员踏入专业院校深造,更有近20人成长为优秀昆曲演员。

昆曲也已深入昆山人的日常生活,在大街小巷的公交站台上,可爱的昆曲卡通形象引人注目;各类戏曲元素融入咖啡包装成为文创IP;剧场、茶社、博物馆、古镇街巷内昆曲悠扬。

在今年重阳曲会开幕式上,演出名家云集、新秀竞艳:石牌中心小学“小梅花”昆曲艺术团以童声雅韵惊艳开场;湖南省昆剧团演绎的《渔家乐·藏舟》选段尽显专业底蕴;中国戏剧梅花奖得主俞玖林献唱《玉簪记·琴挑》选段,风采不减,再现经典;昆曲泰斗蔡正仁先生携弟子同台演绎《邯郸梦·三醉》选段,生动诠释着昆曲艺术的薪火相传。这种“老中青少”四代同堂的景象,生动展现了昆曲艺术生生不息的传承脉络。

从古戏台上的余音绕梁,到老街巷里的创意迸发,再到新媒介上的广泛传播,巴城,让人们看到地方文化自觉所带来的强大生命力,通过创造性转化、创新性发展的实践,为昆曲这门古老艺术的当代传承注入源源不断的生机与活力,让昆曲之乡的“昆曲之路”越走越宽广。(完)